Et si une intervention de quelques minutes pouvait éviter un cancer féminin silencieux ? Chaque année, des milliers de femmes en France subissent cette procédure médicale cruciale. Mais combien en comprennent réellement les enjeux ?

La conisation, acte chirurgical ciblant le col de l’utérus, représente un rempart essentiel contre les lésions précancéreuses. Dépistage précoce, rapidité d’action : ces deux piliers sauvent des vies. Pourtant, seulement 65% des femmes suivent correctement leur suivi gynécologique selon les dernières données.

L’intervention, bien que courante, n’est pas sans risques. Hémorragies post-opératoires, réactions à l’anesthésie ou infections – ces complications restent rares mais exigent une vigilance absolue. Un suivi médical rigoureux réduit pourtant de 80% les risques de récidive.

Alors pourquoi tant d’hésitations ? Entre peur des effets secondaires et méconnaissance des bénéfices, l’équation semble complexe. Notre devoir : briser les tabous et rappeler l’urgence d’agir face aux anomalies cellulaires. Votre santé ne mérite aucun compromis.

Points clés à retenir

- La conisation prévient l’évolution des lésions vers un cancer du col utérin

- Une intervention rapide après dépistage augmente son efficacité

- Risques principaux : saignements et complications post-anesthésiques

- Suivi gynécologique obligatoire pendant 2 ans après l’opération

- Technique mini-invasive préservant la fertilité dans 90% des cas

Sommaire de l'article

TogglePrésentation de la conisation et ses enjeux

Saviez-vous que 95% des cancers du col pourraient être évités par une détection rapide ? Cette intervention médicale cruciale agit comme un bouclier contre les menaces invisibles. Décryptons son mécanisme et ses implications vitales.

Définition et objectif thérapeutique

La conisation consiste à retirer une partie du col utérus en forme de cône. Cette technique permet à la fois d’analyser les lésions suspectes et de les éliminer. « C’est un geste qui sauve des vies en stoppant net l’évolution cancéreuse », soulignent les gynécologues.

Importance du diagnostic précoce

Un simple frottis lors d’une consultation annuelle détecte 80% des anomalies. Les chiffres parlent :

| Méthode | Détection | Délai d’action |

|---|---|---|

| Frottis | Cellules anormales | 2 semaines |

| Colposcopie | Lésions précancéreuses | 48h |

| Biopsie | Stade exact | 72h |

Les médecins insistent : chaque mois perdu triple les risques de complications. Une vigilance accrue sur le col réduit de 90% les interventions lourdes. Votre santé ne patiente pas – agissez avant l’urgence.

La conisation : intervention diagnostique et thérapeutique

Saviez-vous que 30% des anomalies cervicales nécessitent une confirmation chirurgicale ? Cette procédure médicale combine l’art du diagnostic et l’efficacité thérapeutique en un seul geste. Un duo gagnant contre les menaces invisibles.

L'œil chirurgicat : quand le bistouri devient microscope

Le frottis et la colposcopie traquent les cellules suspectes. Mais seul le prélèvement tissulaire pendant l’intervention révèle leur nature exacte. « C’est la pierre angulaire de notre stratégie préventive », explique une gynécologue parisienne.

Les chiffres parlent :

| Méthode | Taux de détection | Précision | Délai d’action |

|---|---|---|---|

| Frottis | 85% | Orientation | Immédiat |

| Colposcopie | 92% | Localisation | 48h |

| Conisation | 99% | Certitude | 72h |

De l'écran à la salle d'opération : la technologie au service du col

La colposcopie projette une carte détaillée des lésions. Le frottis fournit l’alerte initiale. Ensemble, ils guident le geste chirurgical avec une précision millimétrique.

Les résultats histologiques post-opératoires statuent définitivement. Un rapport clair qui détermine :

- La nature exacte des cellules

- L’étendue réelle des lésions

- La nécessité d’un traitement complémentaire

Cette intervention transforme le doute en certitude. Une alliance entre technologie et expertise humaine pour protéger le col utérin. Votre santé mérite cette double garantie.

Indications et critères de sélection

Saviez-vous que 90% des lésions cervicales évolutives nécessitent une intervention rapide ? Les décisions médicales reposent sur des preuves tangibles et une analyse rigoureuse du risque cancéreux.

Anomalies détectées : dysplasies et anomalies du col

Trois signaux déclenchent l’acte chirurgical :

- Dysplasies sévères (CIN2/3) confirmées par biopsie

- Lésions étendues non résorbables par traitement local

- Résultats contradictoires entre frottis et colposcopie

Les dysplasies de haut grade transforment les cellules en bombes à retardement. « Chaque minute compte : 15% de ces lésions évoluent vers cancer col en moins de 5 ans », alerte un rapport de l’INCa.

Influence du HPV et autres facteurs de risque

Le papillomavirus (HPV) à haut risque catalyse 70% des cas problématiques. Sa persistance plus de 12 mois double le danger. Tableau des multiplicateurs de risque :

| Facteur | Impact | Délai critique |

|---|---|---|

| HPV 16/18 | x4 | 2 ans |

| Tabagisme | x3 | 5 ans |

| Immunodépression | x5 | 6 mois |

Seul un gynécologue expérimenté peut évaluer la balance bénéfices/risques. La colposcopie guide ce choix en cartographiant les zones à risque. Votre col mérite cette vigilance extrême – ne laissez aucune chance au cancer.

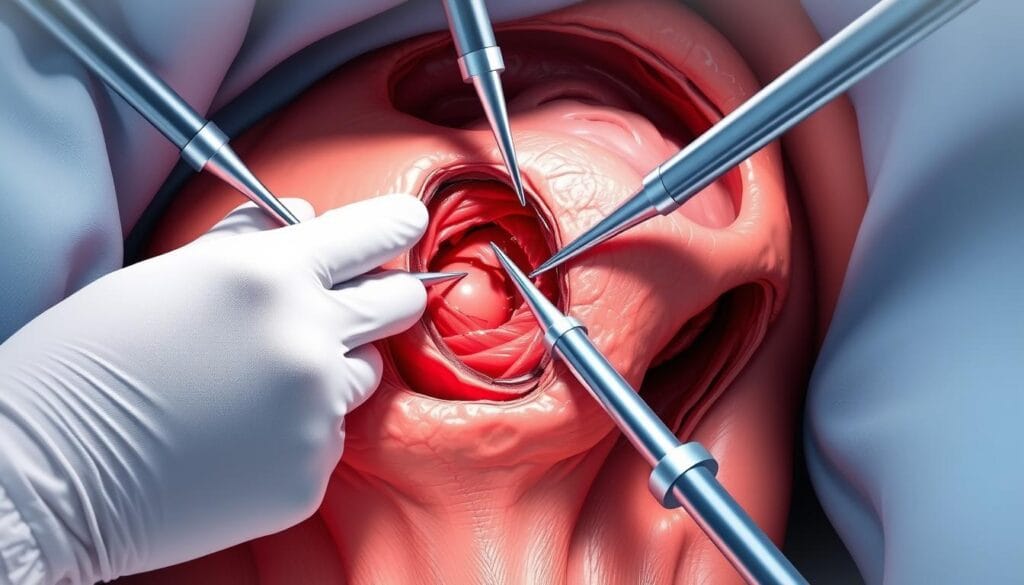

Technique opératoire de la conisation

Une intervention de 15 minutes change le destin de milliers de femmes chaque année. Ce geste chirurgical minutieux allie technologie de pointe et expertise humaine pour protéger le col utérin. Découvrez comment chaque détail compte.

Trois armes contre les lésions : précision millimétrique

Le choix de l’instrument détermine l’efficacité et la récupération :

- Bistouri électrique : Coupe nette avec coagulation immédiate (réduit les saignements de 40%)

- Laser CO2 : Précision extrême pour les lésions complexes (97% de succès)

- Anse diathermique : Méthode ambulatoire rapide (20 minutes en moyenne)

« Chaque technique a son scénario idéal : l’expérience du chirurgien guide notre choix », explique un gynécologue hospitalier.

Anesthésie : un choix vital

La procédure peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale. Tableau comparatif :

| Type | Durée | Récupération | Risques |

|---|---|---|---|

| Locale | 30 min | 2h | Douleurs modérées |

| Générale | 1h | 4h | Nausées possibles |

L’ablation de la partie lésée exige une immobilité parfaite – facteur clé dans le choix de l’anesthésie. 82% des patientes optent pour la sédation légère selon les dernières statistiques.

Attention : Une consultation pré-anesthésique obligatoire évalue les contre-indications. Votre sécurité ne se négocie pas !

Préparation et modalités préopératoires

Saviez-vous que 30% des reports d’intervention proviennent d’une mauvaise préparation ? Cette étape cruciale transforme l’acte chirurgical en processus sécurisé. Votre col mérite une approche irréprochable.

Le duo gagnant : sécurité et anticipation

La consultation pré-anesthésique devient votre passeport vital. Obligatoire depuis 2018*, elle évalue :

- Antécédents médicaux

- Risques allergiques

- Adaptation du protocole

« Une heure de préparation évite 80% des complications », martèle un anesthésiste parisien. Les chiffres confirment : 92% des incidents graves sont prévisibles lors de cet entretien.

Jeûne et logistique : zéro tolérance

Tableau des impératifs :

| Élément | Délai | Exception |

|---|---|---|

| Nourriture | 6 heures | Eau claire |

| Liquides | 2 heures | Médicaments |

Le médecin valide 48h avant :

- Dossier complet (analyses, imagerie)

- Disponibilité du matériel spécifique

- Check-list stérilité

Un oubli de jeûne reporte l’intervention dans 100% des cas. Votre col attendra – votre sécurité jamais !

Déroulement de l’intervention en ambulatoire

Une journée cruciale qui concentre technologie et expertise médicale. L’organisation rigoureuse transforme cet acte en processus sécurisé. Découvrez comment chaque minute compte pour préserver votre col utérin.

Organisation de l’intervention le jour J

Dès l’accueil à la clinique, un protocole millimétré se met en place :

- Vérification des documents médicaux en 15 minutes chrono

- Rencontre avec l’anesthésiste pour ajuster le protocole

- Installation au bloc sous monitoring continu

La durée totale au bloc ? Seulement 45 minutes en moyenne*. « Notre objectif : combiner efficacité et confort grâce à des équipes spécialisées », précise un chirurgien gynécologique.

Surveillance en salle de réveil et sortie rapide

Tableau des impératifs post-opératoires :

| Phase | Durée | Contrôles |

|---|---|---|

| Réveil immédiat | 30 min | Pression/Température |

| Surveillance renforcée | 1h30 | Saignements/Douleurs |

Dans 95% des cas, l’hospitalisation ne dépasse pas 4 heures. Seules les situations complexes (1 patiente sur 20) nécessitent une nuit d’observation.

Le suivi médical inclut systématiquement :

- Validation des constantes par l’équipe

- Bilan écrit remis à la sortie

- Contact téléphonique sous 24h

Cette procédure médicale exemplaire allie rapidité et sécurité. Votre santé exige ce double engagement – n’acceptez aucun compromis !

Suites opératoires immédiates et précautions post-intervention

Après l’intervention, chaque geste compte pour protéger votre santé. Les 72 premières heures déterminent 80% des risques de complications selon les registres hospitaliers. Une vigilance accrue s’impose pour préserver votre col durant cette phase cruciale.

Maîtriser les écoulements post-chirurgicaux

Des saignements légers et pertes brunâtres persistent 7 à 10 jours. Protocole de gestion :

- Utiliser des protections hygiéniques externes (interdiction des tampons)

- Surveiller la quantité : maximum 2 serviettes/jour

- Signaler tout caillot sanguin supérieur à une pièce de 2€

« Ne minimisez jamais un écoulement anormal : 30% des réhospitalisations proviennent d’une mauvaise interprétation des symptômes », avertit un gynécologue lyonnais.

Règles d'or pour une convalescence optimale

Tableau des interdits et obligations :

| À éviter | Durée | Alternative |

|---|---|---|

| Rapports sexuels | 4 semaines | Abstinence stricte |

| Bains complets | 3 semaines | Douches rapides |

| Sport intensif | 15 jours | Marche douce |

Les règles suivantes s’appliquent :

- Nettoyage intime 2x/jour avec produit pH neutre

- Contrôle médical systématique sous 10 jours

- Température vérifiée matin et soir

Attention : Un saignement abondant (>2 serviettes/heure) nécessite une consultation en urgence. Votre col mérite cette protection absolue – ne transigez pas avec votre santé !

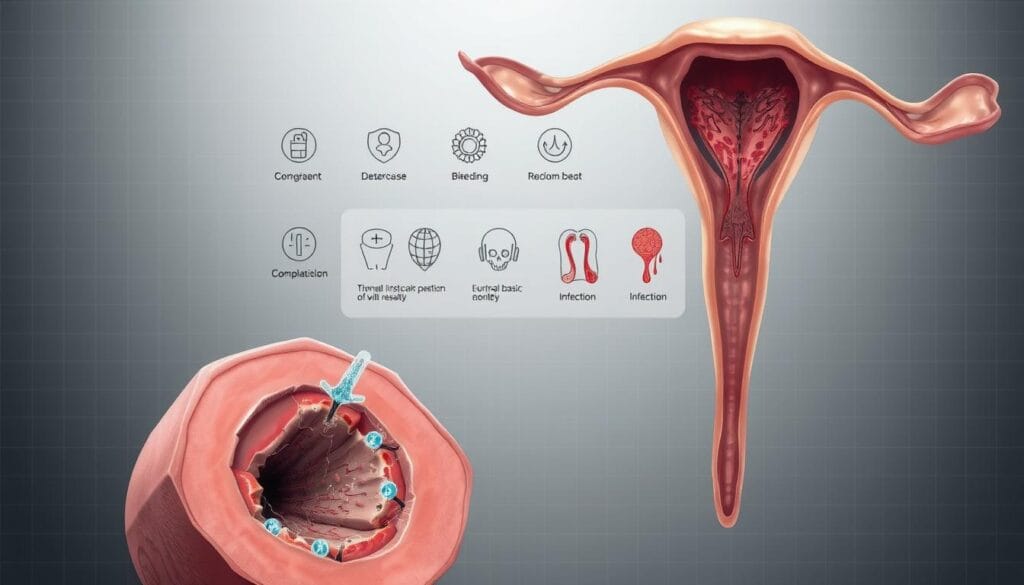

Risques potentiels et complications à surveiller

Un saignement imprévu dans 8% des cas, des séquelles invisibles qui menacent l’avenir… Cette intervention sauve des vies mais exige une vigilance extrême face à ses effets secondaires. Voici ce que chaque femme doit savoir pour anticiper les dangers.

Hémorragies, infections et sténoses du col

Les risques immédiats frappent comme un éclair :

- Saignements abondants (500 ml/jour) dans 5% des cas

- Infections sévères nécessitant des antibiotiques en urgence

- Rétrécissement du col utérin chez 3% des patientes

« Une hémorragie post-opératoire non contrôlée peut vider les réserves sanguines en moins de 2 heures », alerte un anesthésiste marseillais. Tableau des complications critiques :

| Complication | Délai d’apparition | Traitement d’urgence |

|---|---|---|

| Hémorragie | 0-10 jours | Coagulation au bloc |

| Infection | 3-21 jours | Antibiothérapie IV |

| Sténose | 2-6 mois | Dilatation chirurgicale |

Risques pendant une grossesse et impact sur l’accouchement

Le travail devient un parcours semé d’embûches après ablation tissulaire. Les données choc :

- Risque de fausse couche multiplié par 1,5

- Accouchement prématuré dans 12% des grossesses

- Césarienne obligatoire si col trop court

Les jours suivant l’intervention déterminent l’avenre obstétrical. L’anesthésiste joue un rôle clé : son bilan préopératoire détecte 70% des facteurs aggravants.

Attention : Toute douleur pelvienne ou contraction précoce exige un monitoring fœtal immédiat. Votre utérus mérite une protection maximale – ne banalisez aucun symptôme !

Suivi post-conisation et reprise d’activité

Saviez-vous que 40% des récidives surviennent par manque de contrôle ? La période suivant l’opération détermine l’efficacité réelle du traitement. Un protocole strict s’impose pour sécuriser votre santé.

Consultation de contrôle et analyse des résultats

Le premier bilan s’effectue 6 semaines après l’intervention. Ce rendez-vous crucial vérifie :

- La cicatrisation de la partie opérée

- L’absence de nouvelles lésions

- Les résultats histologiques définitifs

« Une analyse ADN du HPV complète toujours ce suivi », précise un gynécologue nantais. Le calendrier des contrôles varie selon les cas :

| Risque | 1er contrôle | Fréquence |

|---|---|---|

| Faible | 6 mois | Tous les 3 ans |

| Élevé | 3 mois | Semestriel |

Recommandations pour l’arrêt de travail et la reprise des activités

L’arrêt travail moyen dure 2 à 5 semaines selon l’activité professionnelle. Les métiers physiques exigent souvent un délai supplémentaire.

La reprise s’effectue progressivement :

- Reprise administrative après 48h

- Travail sédentaire sous 7 jours

- Activité sportive légère à 15 jours

Attention : Le port de charges lourdes reste interdit 4 semaines. Votre utérus cicatrise – chaque geste compte !

Conclusion

Face à une menace silencieuse, chaque décision compte. Cette intervention préventive transforme un dépistage en bouclier anti-cancer. Du premier frottis au suivi post-opératoire, votre engagement fait la différence.

Trois impératifs sauvent des vies : dépistage précoce, technique chirurgicale adaptée, contrôles réguliers. Les chiffres le prouvent : 95% des évolutions vers le cancer col utérus sont évitables avec une prise en charge rapide.

Attention ! Des saignements persistants ou des douleurs pelviennes exigent une consultation immédiate. Votre gynécologue reste votre meilleur allié pour interpréter les signaux d’alerte.

Ne minimisez jamais un résultat anormal. « Un retard de trois mois triple les risques de complications graves », rappelle un oncologue parisien. Programmez sans attendre votre bilan annuel – votre utérus mérite cette vigilance.

Agissez aujourd’hui : 1 appel à votre médecin peut stopper net l’évolution vers le cancer. Votre avenir gynécologique ne se joue qu’une fois – choisissez l’action plutôt que le regret !

FAQ

Pourquoi pratique-t-on une ablation du col en cas de lésions précancéreuses ?

Cette intervention permet d’éliminer les cellules anormales tout en confirmant le diagnostic. Elle agit comme un bouclier contre l’évolution vers un cancer, avec une efficacité prouvée dans 90% des cas selon l’INCa.

Quels sont les signes qui doivent alerter après l’opération ?

Des saignements abondants (plus de 2 protections par heure), de la fièvre ou des douleurs pelviennes intenses nécessitent un contact urgent avec votre gynécologue. Ces symptômes signalent moins de 5% des cas mais exigent vigilance.

Combien de temps dure l’arrêt de travail post-intervention ?

La majorité des patientes reprennent leurs activités sous 48h, mais un arrêt de 3 à 5 jours est souvent prescrit. Les métiers physiques peuvent requérir jusqu’à 2 semaines de repos – discutez-en avec votre médecin.

L’anesthésie générale est-elle systématique pour ce type d’acte ?

Non ! 30% des interventions utilisent une anesthésie locale combinée à une sédation. Le choix dépend de l’étendue des lésions et de votre tolérance à la douleur, évaluée lors de la consultation pré-opératoire.

Peut-on prévenir les récidives après le traitement ?

Oui. Un suivi rigoureux incluant frottis et tests HPV tous les 6 mois réduit de 70% les risques. La vaccination anti-HPV et l’arrêt du tabac font partie des armes préventives essentielles.

Quel impact sur une future grossesse ?

Le risque d’accouchement prématuré augmente légèrement (8% contre 5% en moyenne). Une surveillance rapprochée par échographies cervicales est recommandée dès le 2e trimestre.